先日、埼玉県西部の山間の街へ現地調査に向かいました。山間とは言っても都心に向かう鉄道駅まで定期バスも運行されており、そこそこ人も住んでいる旧村なのですが、そこでちょっと気になるものを見かけたのです。

いわゆる変電所

どこにでもある変電所と言えばそれまでなのですが、写真ではちょっと分かりにくいかもしれませんが、道路から門までのアプローチがかなり急な下り坂になっていますし、しかも、近くを流れる川からそれほど離れていない所に建てられているのです。

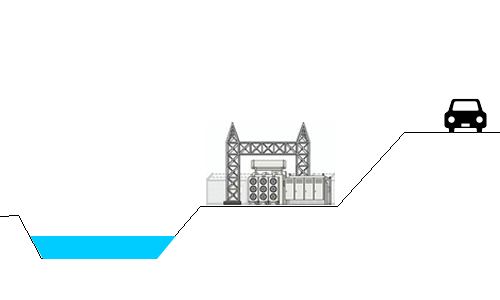

模式的に断面図を描くと次の様になるでしょう。

川から10m程度しか離れていない

谷間(たにあい)の街ですから、他に用地がなかったのかと言えば、そんなことはなく、役所も学校も川から離れた、道路と同じ面の平地に十分な広さをもって建てられています。

農地も多く、今では休耕地も多く目に付き、他にもこの規模の変電所を建てる好条件の場所などいくらでもあっただろうにと思われるのです。

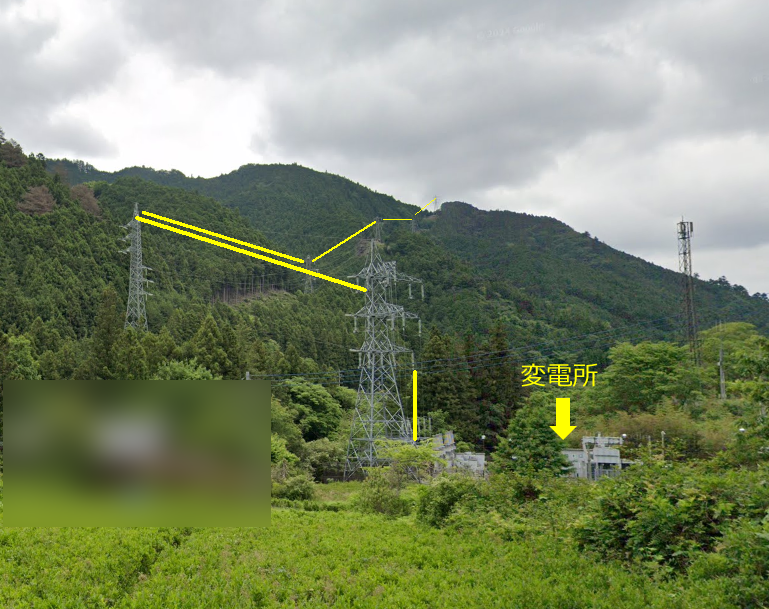

そして、この変電所に至る高圧電線の配線は次の様に大掛かりなものとなっています。

山を越えて張られた高圧電線

1km当り10億円かかると言われている高圧電線が、わざわざ山を越えてここまでやって来ているのが分ると思いますが、写真に写った設備と配線、地代だけで、おそらく100億円以上かかっているのではないでしょうか?

変電所から市中側に出ている電線は、街路で見かけるような細いものが僅か数本で、いくら小集落とはいえ、そんな設備で街の電力が賄えるものかという実に心細いものだったのです。いやむしろ、変電所に設置された監視カメラや小電子機器を動かすために、市中電線から電気を引いているというのが正しいのではないでしょうか?

実は、この変電所のあった場所は、37年前に出版されたある歴史研究書籍に写真が掲載されており、私もその歴史的被写体を訪ねて同地へ向かったのですが、「畑の中にあり、道路からもそれが見える」とあるにも拘わらず、結局、道路沿いをいくら走り回っても何も発見できなかったのです。

書籍に残された37年前の同地と被写体

さて、現地の人から話を聞き込んで、最終的にその被写体のある場所は判明したのですが、なんとそれは

東京電力の所有地の中

すなわちこの変電所内にあることが分かったのです。

37年前に同書が出版された後、どうやら写真に写っていた畑は被写体ごと変電所建設のために東電さんに買われてしまったとのことですが、どうしてこんな無理目な場所が変電所の用地に選ばれたのか?被写体と何か関係があるのか?具体的な場所を含め、それについての考察は後日メルマガでお知らせしたいと思います。

なお、これは私の妄想ですが、この変電所はおそらく電気設備としては全く稼働していないだろうと推測されたのです。

関連記事:送電線は空きだらけ

もしかして、こんな費用まで電気料金に乗せられているんですか?(妄想です)

神代五の年に記す

管理人 日月土